栏目分类

你的位置:澳门最快最准开奖结果 > 新闻动态 > 新闻动态

“假装上班”折射了什么社会问题?

发布日期:2025-08-16 13:57 点击次数:71

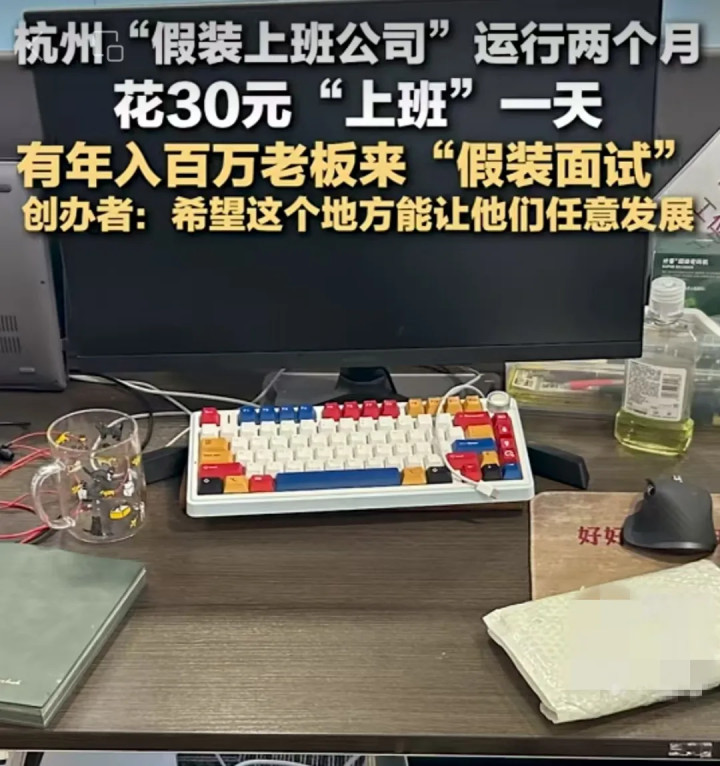

只要交30元,就能在“高大上”的写字楼里上一天班。日前,据红星新闻等媒体报道,一些以“假装上班”为卖点的公司在网络上火了,很多人并不上班,但却愿意在这里表演上班,这种新奇的商业模式引发了公众关注。

其实,这种名为“假装上班公司”的新兴商业模式在北上广深等一线城市已悄然兴起,只需支付30至150元不等的日租费用,失业者、自由职业者或创业初期的年轻人就能在写字楼里“表演”上班,他们租用工位、拍摄工作照、甚至雇佣“同事”配合演戏,只为在家人、朋友和社会面前维持“正常就业”的假象。

这一现象看似荒诞,实则深刻反映了当代社会的多重结构性矛盾,就业市场的内卷化、职业身份的异化、社会评价体系的单一化,以及灵活就业者面临的身份认同困境。

“假装上班”的核心驱动力,是失业者或自由职业者对社会评价的恐惧。在传统观念中,“稳定工作”仍是衡量个人价值的核心标准,而失业或灵活就业往往被视为“失败”或“不务正业”。一位在北京“假装上班”的年轻人坦言:“家里一直以为我在国企工作,其实我已经自由职业三年了。”这种隐瞒,不仅是为了避免家人的担忧,更是为了逃避“社会性死亡”,在婚恋市场、同学聚会甚至社保登记中,失业者常常遭遇歧视。

更严峻的是,当前就业市场的高竞争性使得“职业空窗期”成为求职者的致命弱点。许多企业HR明确表示,简历中超过6个月的空白期会直接导致求职者被淘汰。因此,“假装上班”成为了一种“履历修复”策略,通过伪造在职证明、工资流水,甚至代缴社保,失业者试图掩盖职业断层,以换取未来的就业机会。

法国社会学家布迪厄的“场域理论”指出,职业不仅是经济来源,更是社会地位的象征。然而,当职业身份被异化为“社会通行证”时,工作本身的意义就被扭曲了。在“假装上班公司”里,人们并非真正工作,而是花钱购买“上班的仪式感”,朝九晚五的打卡、茶水间的闲聊、甚至“加班到深夜”的朋友圈表演。

这种现象揭示了现代职场文化的荒诞性,人们不再为了创造价值而工作,而是为了维持某种社会形象而“表演工作”。正如社会学家戈夫曼的“前台-后台”理论所描述的,职场成为必须精心维护的“前台”,而真实的失业、焦虑和迷茫则被压抑在“后台”。

随着零工经济、自由职业的兴起,传统“朝九晚五+固定雇主”的就业模式已不再是唯一选择。然而,社会评价体系仍停留在工业化时代,导致灵活就业者陷入“身份错配”的困境。调查显示,大部分自由职业者曾被亲友质疑“为什么不找个正经工作”,大部分的灵活就业者在婚恋市场因“职业不稳定”而被扣分。

这种认知滞后迫使许多本可自给自足的自由职业者,不得不花钱“假装上班”,以换取社会的认可。例如,一位从事自媒体的小红书博主坦言,尽管她的副业收入已超过原职,但仍需租用工位拍摄“上班Vlog”,以应对家人的质疑。

“假装上班公司”最初或许只是提供心理安慰的“缓冲空间”,但随着需求激增,部分机构开始提供代缴社保、伪造在职证明等服务。律师警告,虚构劳动关系涉嫌诈骗,而社保挂靠更是明确的法律红线。

更值得警惕的是,长期“假装上班”可能导致逃避现实的心理依赖,心理咨询机构的数据显示,大部分长期使用者出现抑郁倾向,他们既承受欺骗的道德压力,又陷入“没有工作=没有价值”的自我否定。

“假装上班”现象的本质,是社会对“非标准就业者”的包容度不足。一个健康的社会,应当允许人们有失业的权利、休息的权利、选择非传统职业的权利,而不是用单一的评价体系将职业身份异化为精神枷锁。

那些在付费工位上强颜欢笑的年轻人,他们假装的不是上班,而是对一个更宽容社会的期待。或许,只有当社会真正接纳多元化的职业选择时,“假装上班”才会成为历史。